◇◆◇◆◇ 「季の風奏」を描いて ◇◆◇◆◇

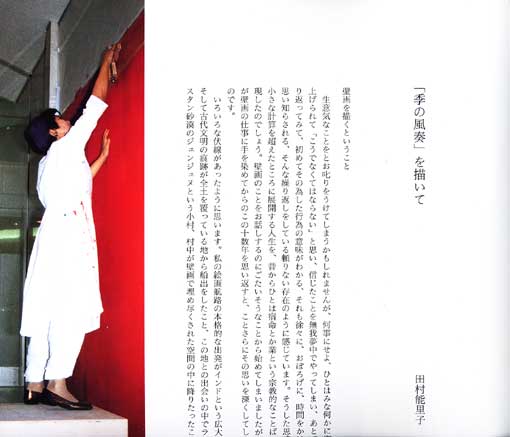

壁画を描くということ

生意気なことをとお叱りを受けてしまうかもしれませんが、何事にせよ、人はみな何かに突き上げられて

「こうでなくてはならない」

と思い、信じたことを無我夢中でやってしまい、あとで振り返ってみて、初めてその為にした行為の意味が

わかる、それも徐々に、おぼろげに、時間をかけて思い知らされる、そんな繰り返しをしている頼りない

存在のように感じています。

そうした思惑や小さな計算を超えたところに展開する人生を、昔からひとは、宿命とか業という宗教的な

ことばで表現したのでしょう。

壁画のことをお話しするのにごたいそうなことから始めてしまいましたが、私が壁画の仕事に手を染めて

からのこの十数年を思い返すと、ことさらにその思いを深くしてしまうのです。

いろいろな伏線があったように思います。

私の絵画航路の本格的な出発がインドという広大な、そして古代文明の痕跡が全土を覆っている地から船出を

したこと、この地との出会いの中でラジャスタン砂漠のジュンジュヌという小村、村中が壁画で埋め尽くされ

空間の中に降りたったことも、伏線のひとつでした。

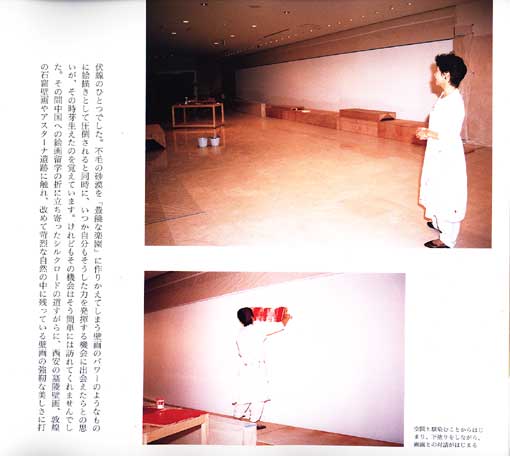

不毛の砂漠を「豊鐃な楽園」に作り変えてしまう壁画のパワーのようなものに絵描きとして圧倒されると

同時にいつか自分もそうした力を発揮する機会に出会えたらとの思いが、その時芽生えたのを覚えています。

けれどもその機会はそう簡単には訪れてくれませんでした。

その間中国への絵画留学の折に立ち寄ったシルクロードの道すがらに、西安の墓陵壁画、敦煌の石窟壁画や

アスターナ遺跡に触れ、改めて苛烈な自然の中に残っている壁画の強靭な美しさに打たれ、自分の手でも

ぜひやってみたい、との思いがいよいよ深まりました。

インドの小村で膨大な壁画群に遭遇してから五年が経過していました。

壁画の仕事を夢として胚胎してから実際の壁画制作にとかかるまで、相当の年月を要したことを今から

振り返えれば、それが充電期として必要であったし、その間に勉強したことや、目に叩き込んだ幾多の先人の

足跡から得たヒントは、その後の現場での制作に十分生かすことができたように思います。

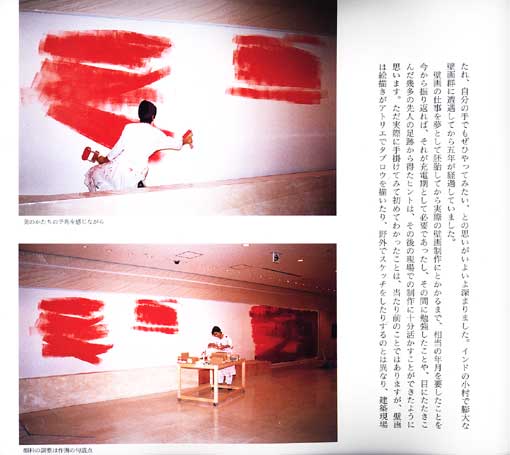

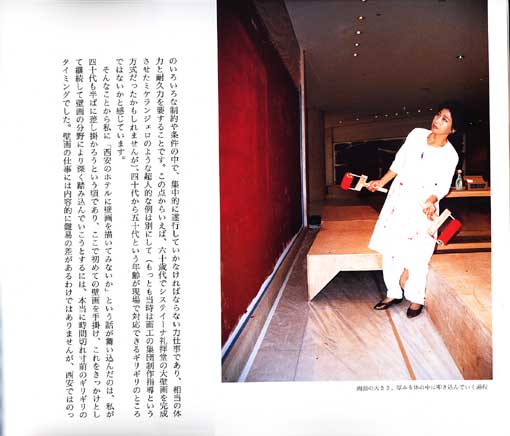

ただ実際に手掛けてみて初めてわかったことは、当たり前のことではありますが、壁画は絵描きがアトリエで

タブロウを描いたり、野外でスケッチをしたりするのとは異なり、建築現場のいろいろな制約や条件の中で、

集中して遂行していかなければならない力仕事であり、相当の体力と耐久力を要することです。

この点からいえば、六十歳代でシステイーナ礼拝堂の大壁画を完成させたというミケランジェロのような

超人的な例は別にして(もっとも当時は画工の集団制作指導という方式だったかもしれませんが)、

四十代から五十代という年齢が現場で対応できるぎりぎりのところではないかと感じています。

そんなことから私に「西安の壁画を描いてみないか」という話が舞い込んだのは、私が四十代も半ばに

さしかかろうという頃であり、ここで初めての壁画を手掛け、これをきっかけとして継続して壁画の分野に

より深く踏み込んでいこうとするには、本当に時間切れ寸前のギリギリのタイミングでした。

壁画の仕事には内容的に難易の差があるわけではありませんが、西安ではのっけ壁画の仕事にしては現場の

劣悪な環境、気候の厳しさ一年半と長期にわたる時間的要素と何とも体力と精神力をかなり

使い果たすものでした。

初塩とで難関を乗り越え、作品の出来栄えも自分なりに納得のできるものが得られたことは実に幸運でした。

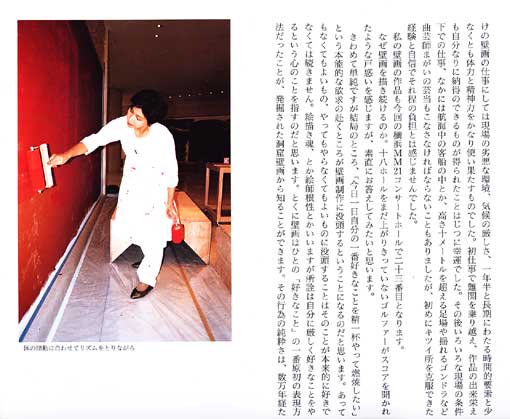

その後いろいろな現場の条件下での仕事、中には航海中の客船の中とか、高さ十メートルを超える足場や揺れる

ゴンドラなど曲芸まがいの芸当もこなさなければならないこともありましたが、初めにキツイ所を克服できた経験

と自身でそれほどの負担とは感じませんでした。

私の壁画の作品も今回の横浜MM21コンサートホールで二十三番目になります。

なぜ壁画を描き続けるのか。

十八ホールをまだ上がりきっていないゴルファーがスコアを聞かれたような戸惑いを感じますが、

素直にお答えしてみたいと思います。

きわめて単純ですが結局のところ、「今日一日自分の一番好きなことを精一杯やって燃焼したい」

という本能的な欲求の赴くところが壁画制作に没頭するということになるのだと思います。

あってもなくてもよいもの、やってもやらなくてもよいものに没頭することはその頃が本来的に好きでなくては

続きません。

絵描き魂、とか絵師根性とかいいますが所詮は自分に厳しく好きなことをやるという心のことを示すのだと

思います。

とくに壁画はひとの「好きなこと」の一番原初の表現方法だったことが、発掘された洞窟壁画から知ることが

できます。

その行為の純粋さは、数万年経た人類が既に失ったものではないかと想う程、強靭で的確なそれでいて流麗な

線描から窺われます。

文明が高度に発達した現在でも、絵画は古代と基本的には同じ手の技です。

人は生まれてゼロから業を学んでいく、その繰り返しです。

壁画を手掛けているとそんな古代の絵師と手の掌を通じて会話をしているような錯覚に陥ることがあります。

そしてときには妙な連帯感や競争意識が生まれることも。

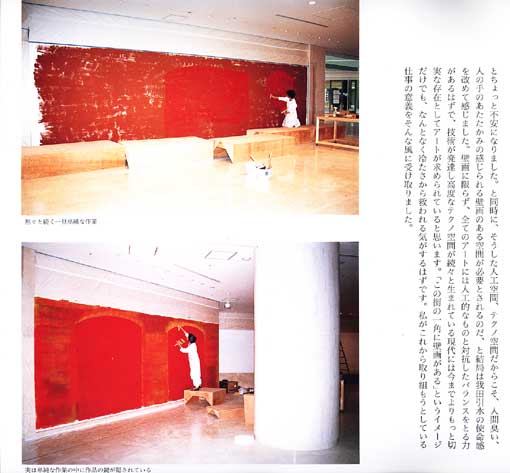

壁画はそうした時空を超えた想像力を描き手に与えてくれるだけでなく、

壁画のある空間や空気を自由に支配して、そこにいる人々の心を刺激しパワーを与えたり、

柔らかく癒したりする力を持っていると思います。

それは壁画に限らずあらゆるアートが持つ力だと思いますが、壁画の場合は与える範囲が大きいことが

あげられるでしょう。

私の場合壁画を描くことの楽しみがもうひとつあります。

それは、壁画を通じて多くの人々との会話ができるだけでなく、私自身の人生を彩る方々との数多くの出会いが

あるからです。

そんな素敵な壁画の仕事を、美神のお許しがいただける限りいつまでも続けたいと思っています。

≪ 街の中の壁画 ≫

タイのバンコックにアトリエを構えていた私は、一九九七年四月半ば、今回の仕事のために、久しぶりに日本に

戻りました。

タイでは夏の盛りで毎日が熱帯やでしたから、すっかり毛穴の開いてしまった肌には日本の空気は冷んやりとして 思わず身が引き締まりました。

(C)Noriko Tamura All Rights Reserved