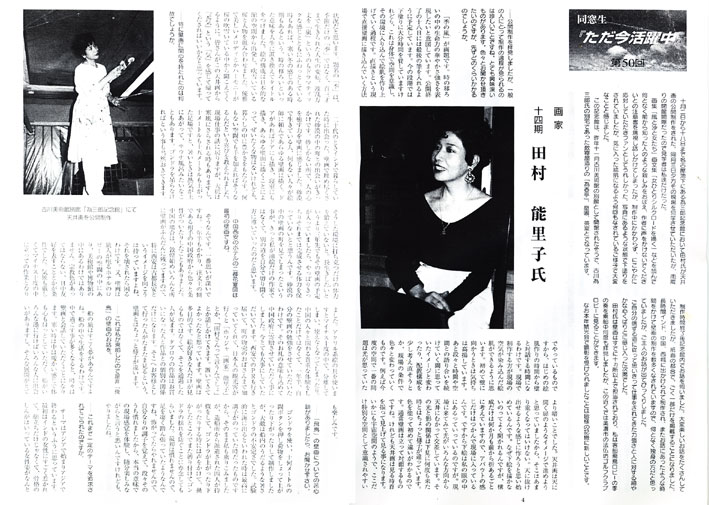

十月二日から十八日まで名古屋今池にある為三郎記念館において田村氏が天井画の公開制作をされた。

同月三日夕方その現場を見学させていただいたが、雨降りの閉館間際だったので見学者は私たちだけだった。

画集「風と沙と女たち」画文集「女ひとりシルクロードを描く」などを読んで何となく前から知った人のような

親しみをおぼえ、作者に声をかけないでくださいとの注意書きを無視し話しかけてしまったが、制作中にかかわらず、

にこやかに対応していただきファンとしてうれしかった。

写真にあるような状態で下塗りをされていましたが、気に入った絵肌になるように何回もなされているご様子で

大変なことと感じました。

この記念館は、昨年十一月古川美術館の別館として開館されたそうで、古川為三郎氏の別宅であった

数寄屋造りの「為春亭」、庭園、茶室とでなっています。

制作時間終了後記念館内でお話を伺いました。

大変楽しいお話をたくさんしていただきましたが、紙面の都合で、ごく一部だけを掲載することになりました。

長時間インド、中国、西城に出かけられて制作され、またお話にあったような時間をかけて壁画の制作を

数多くなされていますので、何となく独身の方だと思っていましたが、ご主人のお話が出てびっくりしました。

ご自分の信ずる道に従って思いきって仕事をされてきた力強さと人に対する細やかな心配りとに感じ入った

次第でした。

田村氏は壁画はすでに十ヵ所以上で担当されており、私は客船飛鳥ロビーの季の奏を乗船中何度も

拝見しましたが、この近くでは美濃市の法仙坊ゴルフクラブロビーに見ることができます。

−公開制作を拝見しましたが、一般の人にとって制作の家庭が見られるのは珍しいことですね。

とても興味深いものがあります。

いろいろとお聞かせいただきたいのですが、先ずどのくらいかかるのでしょうか。

「季の嵐」が画題です。

時の移ろいの中の生命力の華やかさ強さを表現したいと意図しています。

公開終了の十八日には最後の筆を入れるように予定しています。

今の段階では下塗りに大分時間を費やしていますけれども、これは身体で空間を意識し、その環境に入り込んで

絵肌を作り上げていく過程です。

直描きという現場で直接壁画に描き込んでいく方法でやっているものですから、はじめの絵肌つくりの時間から

壁と対話する時間になるわけです。

現場で制作する方が現場の空気が染み込んだ絵はだが出来るように思います。

初めて壁に向かうときは気持ちは高揚しています。

あと段々と時間や空間との語り合いを続けていく間に思っていたイメージと変わったり、配置構成を少し考え直そう

とか、現場の条件でいろいろと変わっていくものです。

例えば今度の空間で一番の問題は光が思っていたより暗いことでした。

天井画は点に開く扉のようなイメージで進めようと思っていましたから、そこはあまり重くなってはいけない。

天に抜け出せるような感じに造ろうと思い始めているんです。

なぜ下絵を描かないのってよく聞かれるんですが、構成だけは何ヶ月も前から折あるごとに考えていますので、

アバウトの感じだけはつかんで現場に入っているんです。

ですから下絵は私の眼の中にあるっていっているのですが。

現場に来てみて光がいろんな方向から天井に向かって交差しています。

その光と影の関係は下見に何度も来たときとはちょっと様子が違っています。

色を塗ってはじめて違いが分かるのです。

通常壁画は立って対面するものですね。

けれども天井画は見るとき首を振って見上げてみることになります。

いかにも宇宙空間のようで、ここだけ特別な空間として意識されやすい状況だと思います。

題名の「季」は、季節だけの「季」ではなく、百三才まで生きられた人生の変転、波乱万丈を「嵐」というのも

ドラマティックな感じとともにふわっとしているときもあれば、寒い冬の感じのある時期もあるという、時の移ろいと

いった意味を人生に置き換えてタイトルをつけました。

絵の構成は日本的な館の空間から出発し、吹雪いている桜と人物を組み合わせました。

優雅で美しいメロディとかハーモニーが桜の吹雪いている中から聞こえてくるように、皆さんがこの天井画から

「元気」という「気」を感じてかえってくださればいいかなと思っています。

−徳壁画に関心を持たれたのはなぜでしょうか、

二十代のときインドで暮らしていたときに出会った、壁画で埋め尽くされた砂漠の中野町との出会いが

きっかけです。

砂しかない所で、人の心を癒す力を壁画に感じました。

砂漠で生きている人、何もない日問い人が絵師に頼んであらゆる壁画に描く。

ドアがあればドアにも描き、寝室にも描き、あらゆる壁面に描くことによって、ぜいたくな物はないけれども、

暮らしの中に豊かさをもたらす。

何もない空間でも手を加えればそうなるんだという喜びを教えられました。

現場仕事の話に戻りますが、大抵は、寒風にさらされるときもありますし、十メートルも十五メートルも

上がった足場ですと、暑いときは熱気が上にあがって、サウナ風呂みたいなこともあります。

ゴンドラをつらなければということも当然おきてきます。

そうした環境に打ち勝つだけの体力を鍛えていないと。

長生きしたいというより三年先でもその壁画の予定が入っていましたら、やっぱりきっちりそれまで完成させる

体力を保っていないとと思うんです。

砂漠の仲の壁画の町を見てしまったという事が、きっと私が油絵だけの作家ではなくて、別の道を自分で

切り開く方に導いていったのだと思います。

-中国西安のホテルの二都花宴図は最初の壁画ですね。

そうなんです。一番思いが深いですね。

一年半もかかり、注文主の側である相手の中国政府からいろいろと条件がついたりしたこともありました。

中国の場合は、敦煌はじめいろんな所に壁画がふんだんに残っていますので、特に西安は古都長安という

イメージを向こうは持っていますよね、それを壊されたら困るわけです。

又、壁画は旅人が座るホテルのロビーの空間の中にあり、美術館や博物館の中にあるわけではありません。

宗教色があってはならない、日中友好を表すこととかが条件でした。

気候も厳しくてマイナス十度の中に立っての作業となりました。

アクリ系絵の具を使いますとマイナス十度の中で、分離してしまい、使えなくなってしまったり。

中国の人々と関わる貴重な体験をしたことだけではなくて、一年半、自分の壁画の勉強をさせていただいた

わけです。

そのお礼の意味も込めて中国政府に寄贈させていただく事にしました。

今とても大事にしていただいています。

西安でのPRも行き届いて、町の物売りのおばさんまで知っていてくれて、日本人の観光客が行くと

「ホワジャ(画家)能里子」とか「田村さんって言うんでしょ」とか話しかけてきます。

置いてきてよかったなと思っています。

壁画は多目的です。

絵が好きな人だけが見るものではなくて、そこを通過した人が見ます。

タブロウの作品はお買いになった人と作品との個別の関係だけになります。

そこへお客様としていった人がたまたま見るという、壁画とはちょっと様子が違います。

−これは私が乗船したので是非「飛鳥」の壁画のお話を。

船の旅はすごく夢があるんですよね。

船の中で生活をするわけです。

中で過ごすことが多くなると、時々は壁画と会話していただくことになります。

寒いときは中は暖かい感じで体も心もほっとしていただく。

船がいろんな港に行けばいろんな人に出会いがありますし、そんな展開がとても楽しみです。

−「飛鳥」の壁画について苦心談がありましたら、お聞かせ下さい。

ゴンドラを使い、十何メートルの間ボタンを押し荷物を書って上がったり下がったりして制作しましたが、

大敵は船内のうだるような暑さとゴンドラの不安定さでした。

試験的に海に出るといわれたときは最高に調子が乗っていた時だったものですから、そのまま私も

乗り込みなしたが、造船所から派遣された四人が待機して、ゴンドラが上がったり下がったりする時には

声をかけて、動かしたところでまた縛り付けてゴンドラのゆれを防ぐことに専念してもらいました。

最初はなれませんので、足をすごく踏ん張っていたようなんですね、怖がっていたらやれませんので、

自分なりの調子を覚えて、段々そのうち慣れましたから、本当の意味での現場感覚を体験し、

随分楽しみながらというと悪いんですけれども、やりましたね。

−これまで一定のテーマを追求されてこられたのですか。

テーマはアジアで始まりアジアで終わるというふうに思っています。

最初はインドの女性にすごく惹かれて、顔立ちだけじゃなくて、骨格の新が入っている女性姿がなんと言っても、

そういう形を借りて何か言えないだろうかと、悶々とする何年間があったんですけれども、

デッサンの積み重ねをしていて掴めたような気がしたので、ちょっと遅まきの三十歳、初めてのインド

の女性を使って個展をしたんです。

何となく乾いた風土の方が私にはあっているような気がして、それからボンベイとニューデリーの間に大きな

ラジャスタンという砂漠地帯があるんですが、そこに行ってみようと。

行ってみたら、砂漠の中で生きている人たちの表情、この変わった感じ、その乾いた空気が私に何かこう

ピタリする。

言葉では言えないし、絵でも言えないけれど、何か感じとしてつかんでいたような、これをテーマにしたい

ということで、そこからせっせと砂漠通いが始まるんです。

十七年間続き、発表しながらそこに行くということをやったんですね。

四十歳になった時に文化庁からの推薦をいただいて、運良く中国に行けれることになって、中央美術学院に

留学と決まったんです。

行ってみたら何かあまりにも学生学生していて、今更そんな事をやるつもりはないと荷物を置いて自分の

部屋だけ確保して、西域に行かせていただきたいと。

いっぱい荷物をしょいこんで、北京から汽車旅行をずーと、大陸横断して、西安まで行き着いて、

そこはシルクロード入り口ですので、そこからまた汽車に乗ってロングストーリーがあるわけですが、

敦煌に着き、それからトルファン、ウルムチ、カシュガルへ。

西安が丁度おへそのようにして中国のど真ん中なんですね。

そこから一直線に西安に走りますと、一番先のカシュガルというところに着くんです。

初めてであった西域の老人が、本当にほっとする。

ああこんなにお年寄りってきれいだったかしらと思って、女ばかり描いていたんですが、男に出会って

びっくりしました。

西域の老人が初めて登場して、約十年ぐらい今も描かせていただいております。

老人が美しいと世の中の人もあまり感じたことはなかったはずですが、本当に美しいと思った心は嘘では

なくて、絵描きの目で見ると本当に美しいということを今も絵を通してみなさんに何とか言えたらなあーとテーマに。

ところが、五十、ちょうど超えたところで、私は同居人と呼んでいるんですが、旦那が急に転勤、幸いにも

タイという国に行ってくれるということで、ついていって大きな顔をして、社宅を全部アトリエにして、インテリアも

マイペースですね、私の絵が陣取っているわけですけれども。

タイに日本人が沢山いるんですが、だいぶいろんな人が知っていて下さって。

ご縁が合って飛行場にも壁画を入れることにそれからなりまして、たった住んで三ヶ月ぐらいで、

すぐ仕事が始まりました。

今いるバンコック(当時)、数年いたいなって思いますし、もう少しタイを知って、タイ自身が元気だっていうことも

ありますが、女性が元気なんですね。

女性というテーマは、私の中から取り出すことは出来ませんので、タイの人をこうじっと見ていましたら、元気で、

明るくて、こだわらないと言うんでしょうかね。

まあいいじゃない、さっきの事はおいておいて、それでもう一つ前に進みましょうよって言う気持ちが、

すごく明るさと元気の方につながっていて、今私達にも必要な事ですよね。

−高校時代の思い出を。

三年生の時、急に東京に行きたいといって。

卒業まで学校へ行かなかったわけです。

ある時、大学生が帰ってきて旭丘のアトリエで絵を描いている、それをじーっと見ていたわけですね。

私はこのままじゃ大学に受からないと思うわと。

何を勘違いしたか、思っちゃうわけです。

夜はデッサンの学校されていた担任の先生に、夜汽車の十一時頃たつ切符を持って、玄関口で今から東京に行き、

月光には行きませんのでよろしくと。

相談もなく言われた先生、当然びっくり。

どしかられまして、私はそこで泣きべそもかかずに、心でさよならして乗っちゃうわけです。

その頃は東京がパリのように思え、行けば何とかなるだろうと思って。

私も段々大人になるにしたがって、あー悪かったなという心を抱きながら、名古屋には、もう少しちゃんと

してからでないと帰れないという気持ちを長い間、それが絵を描く気持ちの前提としてやめなかった

大きなもとになった。

ある時その先生と東京で出会ったんですが、瞬間、ご挨拶しようかなどうしようかなって思ったんですね。

一秒くらいの瞬間、えい言っちゃえって言う感じでですね、「先生」って言うふうに声をかけたんです。

このチャンスを逃したらと、ここまで出ている気持ちをはきだすように言ったんです。

その瞬間は涙が出そうなんですが、「あっ、君か」とおっしゃって、

「僕も年をとって歯が悪くなったから、僕の行きつけのうどん屋で蕎麦でも食わないか」って。

滑稽な人生ですね、笑いはしなかったんですよ。

私としては涙が出る程、もう我慢したものが、そこでほっとすると言うんでしょうか。

うれしい瞬間でした。

私が抱えていた長い間の時間、先生はどうしておられたかなと思い聞きましたら、生徒と学校の紛争があって、

なんか教えるって言うことは空しくなって辞めたと。

そのときに思ったんですけれども、私は真剣に考えて、芸術に対して疑問を持ったということ。

だが先生に対して、先生がどうしたとかいう事を言った覚えも、考えたこともないですね。

人生の中では、それは大きな大事な句読点であり、そのあと行間があるように長い沈黙の時間がありますので、

とっても絵描きとして大切な一つの時期でした。

そういうことを自分でしでかす意味があって、良かったなと思っています。

本当に好きなものがあれば、本当に何か一つに打ち込んでいたならば、若い時はそうやって一途になる事があって、

まあ遠回りはしていますけれども、よかったかなと受け止めています。

−在校生へのメッセージを。

私はあんまり偉そうな事を言うだけの力はありませんから、ただ絵を通してその五十二までやってきた

感じとしては、明日が明るく元気よく、前向きにやるっていう事が、そのもう一つ次のところ、次の時代に

つなげていけるもので、人間が生きて行くのに明日が暗いようでは、やっぱり生きていくって言うことにならないです。

なんか一つ半歩で前に進む努力をすれば、やっぱりそれにつながるんじゃないかな、と思うんです。

そういう意味では私は今アジアに行っていて、ああちょうどいいタイミングでアジアに行けた、ラッキーな場にいると

思うんですが。

このページのトップへ

(C)Noriko Tamura All Rights Reserved.